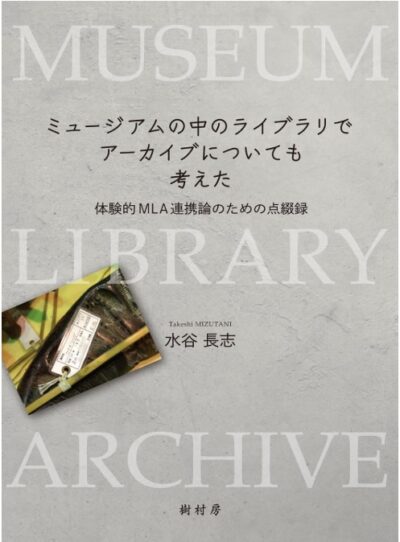

【人文学科】水谷 長志教授が 『ミュージアムの中のライブラリでアーカイブについても考えた :体験的MLA連携論のための点綴録』を出版しました

文学部人文学科の水谷長志教授が『ミュージアムの中のライブラリでアーカイブについても考えた:体験的MLA連携論のための点綴録』(樹村房)を出版しました。

—————————————————————————————————————————————————————–

MLA連携は3つの館界にあって,その呼称・考え・課題が共通されて久しい。そもそもこの三者の連携についての議論は,1994年にアート・ドキュメンテーション学会(当時,研究会)が国立国会図書館において創立5周年を期して開いたシンポジウム「ミュージアム・ライブラリ・アーカイヴをつなぐもの―アート・ドキュメンテーションからの模索と展望」に始まる。本書は,その企画・司会を担った著者が東京国立近代美術館という館の屋根の下でアートライブラリとアートアーカイブを構築した三十余年の軌跡を点綴したものである。

*本書の出版は,跡見学園女子大学学術図書出版助成によるものです。

[主な内容]

序 ミュージアムの中のライブラリでアーカイブについても考えた―来るべき「博物館情報・メディア論」への助走として

第1部 ミュージアムの中にライブラリを開く

第1章 ミュージアム・ライブラリの原理と課題―竹橋の近代美術館で学んだ5つの命題から

第2章 東京国立近代美術館本館の情報資料活動

第3章 第1部のための補論

第2部 アート・ドキュメンテーションとMLA連携

第4章 アート・ドキュメンテーションとMLA連携―語の定義の試み

第5章 極私的MLA連携論変遷史試稿

第6章 MLA連携のフィロソフィー―“連続と侵犯”という

第7章 MLA連携―アート・ドキュメンテーションからのアプローチ

第8章 第2部のための補論

第3部 アート・アーカイブ

第9章 アート・アーカイブを再考するということ―「作品の「生命誌」を編む」に与って

第10章 第3部のための補論

終 章 MLAを越えて―新たな調査研究法としてのMLAからSLAへ