【生活環境マネジメント学科】安藤ゼミ生が環境学習AIアプリを使ったSDGsの取組を発表

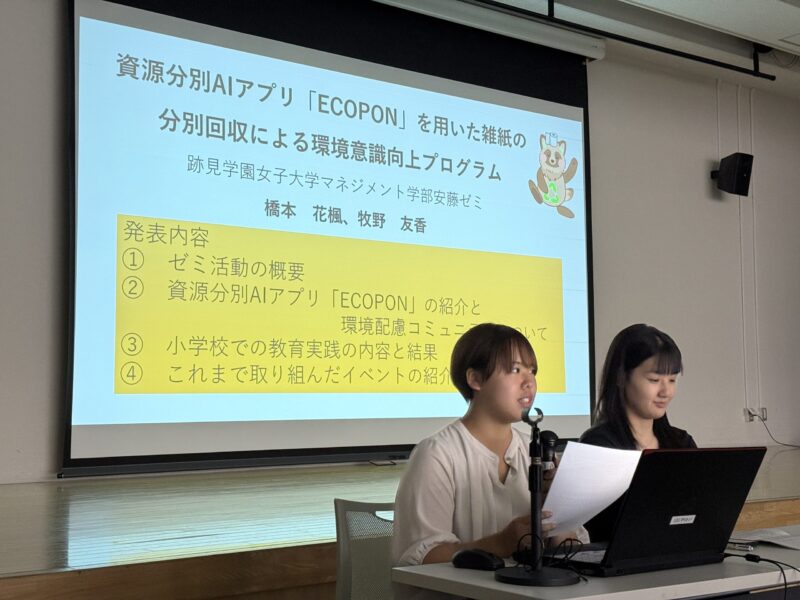

文京区主催による「第4回 文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会」が10月31日に文京区民センターで開かれ、生活環境マネジメント学科の安藤生大教授のゼミ生2名が登壇。ゼミ活動で取り組んでいる、資源分別AIアプリ『ECOPON(エコポン)』を用いた雑紙の分別回収による環境意識向上プログラムについて発表しました。

安藤教授と学生がAIシステム開発企業とつくった「エコポン」ってなに?

エコポンとは、子どもたちがゲーム感覚で楽しみながら、ごみの分別やリサイクルについて学べる環境学習AIアプリです。機能は「学習モード」と「分別モード」の2つがあります。

子どもたちは最初に、自分の住んでいる地域の雑紙(ミックスペーパー)の分別について学びます。そして、家にある雑紙を探して、スマホのカメラで撮影します。

エコポンの「学習モード」では、子どもたちが撮影した雑紙の正しい分別を、アプリ内のAIキャラクターであるエコポンに学ばせていきます。それを繰り返すことで、画像認識AIが追加学習し、エコポンの分別精度が上がる「育成ゲーム」となっています。学習モードで育てたエコポンは次第に、雑紙を写すと正確に分別するようになっていきます(分別モード)。

また、エコポンは雑紙を機械学習するごとにSDGsに関するクイズを出題します。子どもたちは正解するとポイントがもらえるので、飽きずに分別を続けます。

AIキャラクターのタヌキの「エコポン」

エコポンは安藤ゼミの学生とAIシステム開発企業の株式会社カラクライ(横浜市)が共同開発して2025年2月に完成しました。そして、エコポンを使った環境教育を、川崎市の小学校やイベントなどで実践してきました。

この日の交流・意見交換会では、そうした取り組みについて、3年生でゼミ長の橋本花楓さん=冒頭写真左=と牧野友香さん=同右がプレゼンしました。

環境教育を小学校やイベントで実践できる楽しさ

4回目となる今年の交流・意見交換会には、文京区内12大学と12企業・団体から約70名が参加。本学のほか、東京大、お茶の水女子大、中央大など7つの大学・団体が、それぞれ15分の持ち時間でSDGs 関連の取り組みを発表しました。

今年の交流・意見交換会には文京区内12大学が参加

発表を終えた牧野さんは「緊張しましたが、多くの大学が参加する場なので、ゼミ活動を広く知ってもらえるように伝えました」と緊張感から解放されてホッとした表情。安藤ゼミの楽しさについて橋本さんは「ゼミ活動では、小学校に出向いたり、環境展のイベントに出展したりして、自主的に学ぶ機会が多くあります。子どもから大人まで世代の違う人たちと交流することで、コミュニケーションの大切さも学べているように思います」と話していました。

ゼミが目指している学びについて安藤教授は「温室効果ガス排出削減や資源問題において女性は大きな役割を担っています。地球環境を持続させるためのいろいろな取り組みを、これからも学生と一緒に取り組んでいきます」と語っていました。

■資源分別AIアプリ『ECOPON(エコポン)』を使ってみたい方はこちらをご参考ください。

https://web.us.adfi.karakurai.com/webapp/ecopon/test/menu