地域交流センター主催 跡見学園創立150周年記念シンポジウム『文化遺産がつなぐ過去と未来 -跡見女学校 明治・大正・昭和の暮らし』を開催しました

2025年9月28日(日)跡見学園女子大学 文京キャンパス2号館1階ブロッサムホールにて跡見学園創立150周年記念シンポジウム『文化遺産がつなぐ過去と未来 -跡見女学校 明治・大正・昭和の暮らし』を開催しました。また、9月24日(水)~9月30日(火)の期間、シンポジウムに関連する展示を開催し、延べ298名(シンポジウム当日を含む)の方が来場しました。

本シンポジウムは、2020年~21年にかけて行われた文京区立柳町小学校の建て替えに伴う発掘調査で、跡見女学校の旧柳町校舎(明治20年~昭和8年)に関連する遺構や遺物が多数発見されたことを受け、その成果を広く共有し、学園の歴史を「文化遺産」として未来へ継承する方途を探ることを目的として開催されました。

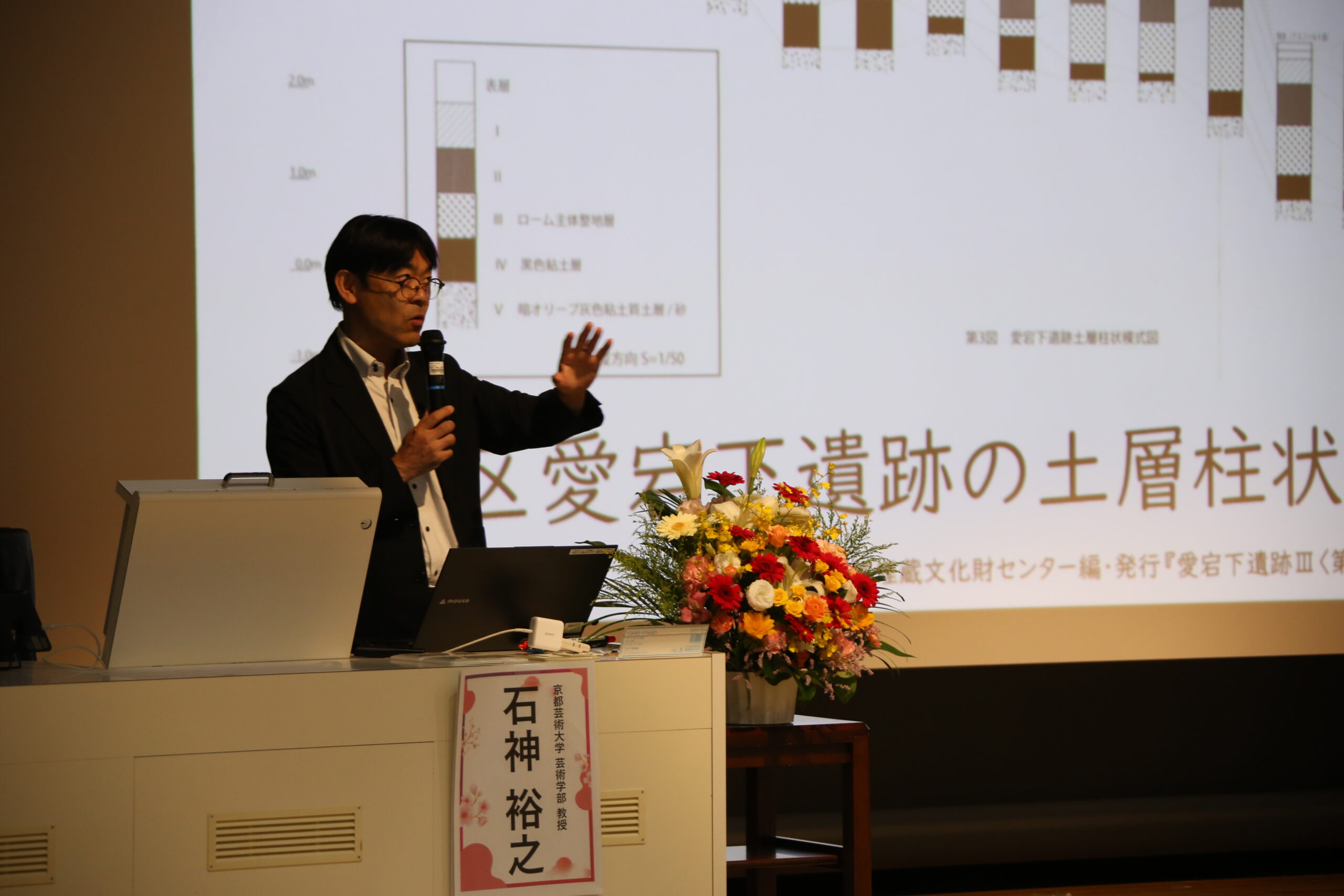

基調講演は、京都芸術大学 石神裕之教授より「遺跡が語る地域の記憶」と題し、考古学の視点から遺跡の本質的な価値と現代的意義について論じられました。遺跡は、大規模な公園化されるもの以外にも、我々の足元に広がる「土地の記憶」として身近な存在であることが強調されました。柳町遺跡についても、重層的な歴史を持つことが判明したことに触れ、発掘はこの土地に生きてきた人々の記憶を継承する重要な機会であると位置づけました。

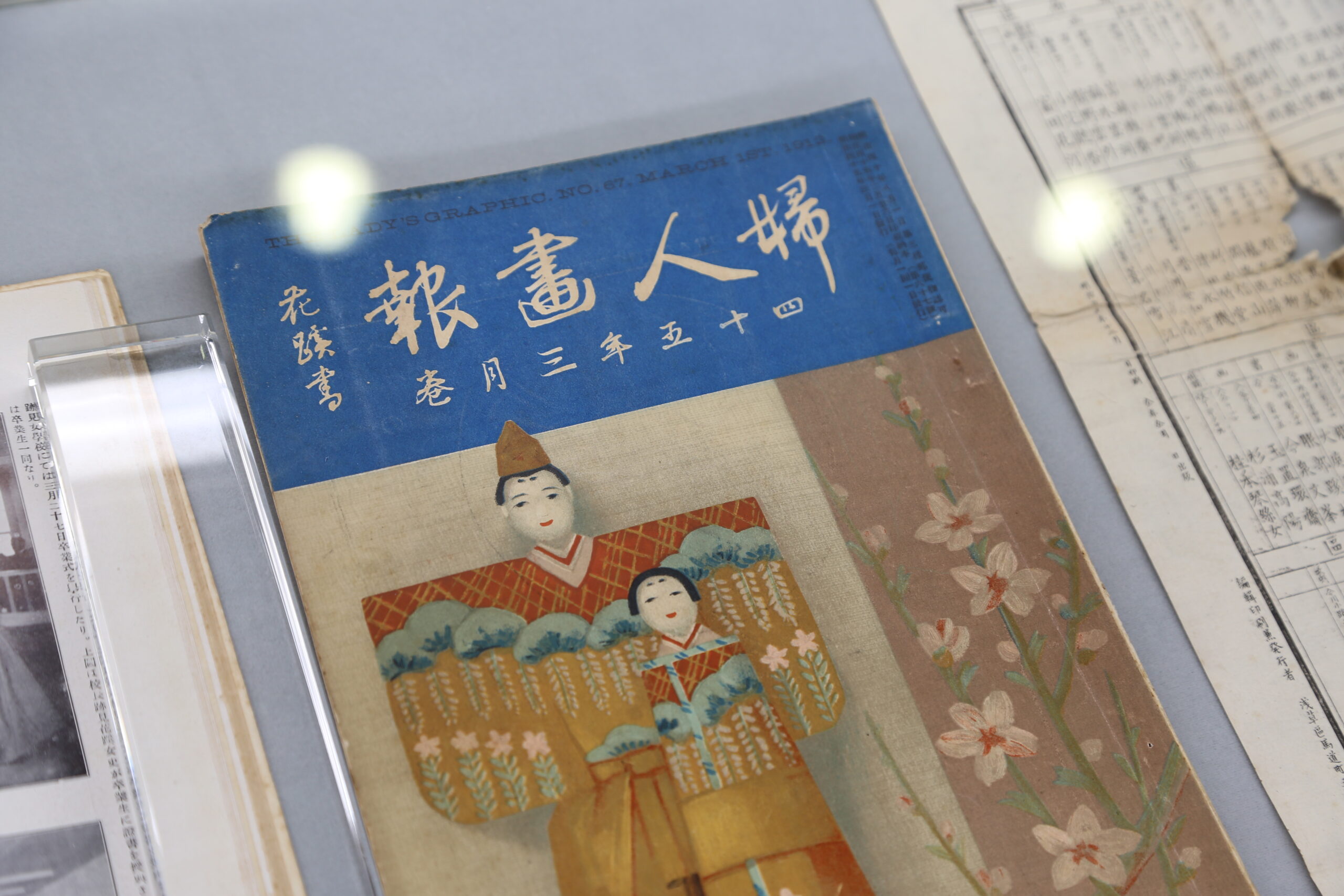

第一報告では、本学観光コミュニティ学部 小関孝子准教授と花蹊記念資料館 学芸員の若林範子氏から、明治期・大正期の跡見女学校について文字として残された歴史資料の中に眠る文化遺産に焦点を当てて報告が行われました。現在は資料のデジタル化が進んだ恩恵により、文字資料から歴史を読み解き、新たな事実を発掘しやすくなったとし、今回「失われた校歌」の発見に至ったことが報告されました。楽譜をピアノ伴奏で音源化し、来場者にも配布された楽譜と歌詞を手に、会場全体で斉唱し大いに盛り上がりました。

第二報告は、テイケイトレード株式会社の小野麻人氏と渡辺恵未氏より、柳町遺跡の発掘成果と考古学的な分析手法について報告がなされました。発掘により明らかとなった建物の杭、礎石等から複数の建物のラインを特定するとともに、文献資料である『跡見花蹊日記』と照合することで、より詳細な学校生活の様子が浮かび上がりました。

第三報告は、本学大学院 人文科学研究科 院生の黒木真悠さんより、学生団体『跡見「学芸員」in菊坂』 が取り組む、旧伊勢屋質店の「質物台帳」読解プロジェクトについて報告が行われました。質物台帳から昭和初期の柳町周辺の生活を読み解き、質入れのあった衣服などから女学生ファッションの痕跡をたどりました。

今回、一つのテーマに対し、考古学、文献史学、民俗学的なアプローチ(学生研究)を組み合わせることで、過去の事象を多角的かつリアルに復元する有効性を示すことができました。特に、発掘調査で得られた物理的データと、日記や機関誌といった個人的・組織的記録を突き合わせることで、単独の研究では到達し得ない豊かな歴史像が描き出されたのではないでしょうか。閉会挨拶で土居洋平 地域交流センター長より、こうしたシンポジウムを定期的に開催し、研究成果を伝え、議論する行為そのものが「文化遺産を未来に繋ぐ実践」であると締めくくり、会は盛況のうちに閉会しました。学園、研究者、地域住民、そして学生が一体となって歴史を掘り起こし、未来へと繋いでいく試みは、今後も継続されるべき重要な活動として取り組んでまいります。

(写真)SHIMADA, Yusuke / apgm*