【観光デザイン学科】酷暑にヒンヤリ、北極と南極の「極地クルーズ」の世界

厳しい暑さに見舞われた7月2日。文京キャンパスM2804教室の学生たちは、講師が語る白銀の世界に導かれ、ヒンヤリとした涼を感じていました。

各分野の観光のプロをゲスト講師に招いて、さまざまな観光資源への理解を深める「観光コンテンツ」の授業。観光デザイン学科などの3、4年生が履修する臺純子教授の授業にこの日招かれた講師は、ラグジュアリークラスのクルーズ旅行を個人客に提案する株式会社ICMのiCruise(アイ・クルーズ)事業部長でクルーズマスターの菅谷孝幸氏でした。テーマは「極地クルーズ」。あまり知る機会のない北極と南極のクルーズツアーの変遷と魅力を語りました。

クルーズ船から撮影したホッキョクグマの写真を紹介する菅谷氏

「北極や南極に行ってみたい人はいますか?」という菅谷氏の問いかけに、パラパラと手を挙げた学生たち。「北極も南極も今は快適に、ラグジュアリーに行ける場所なのです」と話し、約40年前と現在との南極旅行の様変わりぶりを語りました。

菅谷氏が用意した1980年代の南極旅行のニュース映像をみると、まさに冒険の旅。中古船を使い、寝るためだけの客室に食事は保存食が中心。「南極に行くこと自体が目的なので、旅行中の快適さは求められていませんでした」。一方、現在の最上級のクルーズ旅の映像では、船室には高級ベッド、アメニティグッズはブルガリ、食事はコース料理にシャンパンが提供されていて、「快適な船内ライフを楽しみながら極地の大自然を体感する旅へと進化しています」。

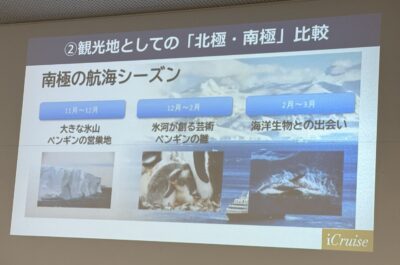

観光地としての北極と南極の特色をスライドで説明

南極は11月から3月にかけての夏が観光クルーズのシーズン。11、12月は氷が溶ける前の真っ白な南極大陸が一望でき、12月から2月の間はペンギンのひなに出会え、2、3月は氷が溶けてクジラなどの海洋生物を見ることができます。

一方の北極は6月から10月が夏の航海シーズンで、6月はツンドラの大地に花が咲き始め、7、8月は太陽が沈まない白夜を体感、9、10月はオーロラ観測への期待も。「お客様の目的は何か、どういう体験がしたいかなどを詳しくうかがってクルーズのプランを案内しています」と菅谷氏。加えて現地に行かないとわからないエピソードも披露しました。

「ペンギンのひながたくさんいる光景はかわいくて感動的ですが、そのひなをカモメが次々に襲って捕食します。それが本当の自然であり食物連鎖。旅行パンフレットではわからない現実を目の当たりにします」

「南極よりも北極の方が多様な動植物が見られます。南極は大陸ではあるけれど分厚い氷に覆われているので植物が育たず、動物も少ないのです」

極地旅行に欠かせない防寒具(パルカ)を学生が試しに着用

南極クルーズの旅行客は1990年代には年間数千人規模だったのが、2023~24年は約12万人に。10年後には45万人になる予測もあるとのこと。そこでクルーズ各社は、国際条約で定めた環境保護のためのガイドラインを遵守していると説明しました。

クルーズ船から一度に上陸できるのは100人まで、野生動物からは5メートル以上距離を保つこと、消毒の義務化などの例を挙げて菅谷氏は、「極地を旅してみたいという気持ちは人間の欲求としてなくならないものです。観光を続けていくためには環境への負荷を減らすことが大事になります」と話し、講義を締めくくりました。

受講した観光デザイン学科3年生は「普段の授業では学ぶことのない極地クルーズというテーマで、そこに実際に行った方からの説明なのですごく刺激的でした。観光を持続可能なものにするには自然環境への配慮が欠かせないことも理解できました」と感想を語りました。

「観光コンテンツ」の授業は観光デザイン学科生など約80人が履修

6月には「夜景ツーリズム」、そして今回の「極地クルーズ」と、ニッチな観光コンテンツを紹介する理由について臺教授は、「ほかの授業ではなかなか取り上げにくい観光資源を伝えることで、『これも観光コンテンツになるの?』という学生たちの発見につながれば良いなと考えました。学生には、ゲスト講師の話を聞いて、普段イメージしている観光の先に広がっている世界を感じ取ってほしいです」と話しています。