【情報科学芸術学部】高校生に伝える新学部の学びと将来像~オープンキャンパス特別対談で就任教員が紹介

2026年4月に開設する「情報科学芸術学部(設置認可申請中)」に教授として就任予定の2人の先生による特別対談『科学するアート、キュレーションするサイエンスの面白さ』を4月20日の文京オープンキャンパスで開催しました。

登壇したのは新学部長候補で現在、東京大学大学院総合文化研究科教授の池上高志氏と、前金沢21世紀美術館長でキュレーターの長谷川祐子氏です。

池上先生は2体のアンドロイド(人間型ロボット)による対話劇を上演するなど、AI(人工知能)やアンドロイドを用いた芸術表現を通して、科学技術と人間の共存や、「生命とは何か」を追究する科学者です。長谷川先生は今春まで金沢21世紀美術館長として美術館のプロデユースに関わられました。展覧会の企画立案や運営のプロフェショナルとして、科学と深く関わる世界的アーティストたちのキュレーション(展覧会の企画・運営)を数多く手がけられました。

東大大学院の池上研究室に在籍する吉田崇英氏を進行役に、情報科学芸術学部が目指す学びや、学生をどのように育てたいかなどを語った対談の一部をご紹介します。

****************************************************************************************

🔶アートに興味をもったきっかけは「ノイズ」

吉田氏:池上先生はどういうきっかけで科学からアートに進んだのかを教えてください。

池上先生:ぼくは大学院まで物理をやっていて、アートには興味がなかったのですが、今から30年くらい前に、カールステン・ニコライというアーティストが研究室に遊びに来たんです。ニューヨークでぼくの論文を読んで、その研究が自分のアートとつながっているから聞いてほしいと、DVDを持ってきました。それをここで皆さんにも聞いていただきます。

<小刻みに打つような電子音が続く>

CDが壊れた音のようですよね。でも彼は、これが私の新しい音楽だと言うんです。ノイズミュージックという音楽シーンが2000年から展開されるのですが、その5年くらい前の話です。このノイズって一体どこからくるものなのか。方程式では表せない、何だかよくわからないその世界を、ぼくは科学で解き明かそうとしてきました。そうした研究を進めるなかでアートとも深くつながっていきました。

新学部の学びを語る池上高志先生(左)と長谷川祐子先生

🔶金沢で女性のための美術館をプロデュース

吉田氏:長谷川先生はこれまでどんなことに取り組まれてきたのでしょうか。

長谷川先生:みなさん、金沢21世紀美術館はご存知ですか。私が20年前にプロデュースしたのですが、日本はまだ女性が生きにくい社会なので、建築家の妹島和世さんとチーフクリエーターの私の女性2人で、女の人のための美術館をつくろうと手がけました。

私の職業であるキュレーターは、美術館や各地で開かれている芸術祭などをプロデュースする人です。最近はAIやデジタルといった新しい手法を使ってアートを見せていくことがとても増えてきました。デジタルアートにおいてキュレーターは、データサイエンティストの池上先生のような科学者や、社会学者などと一緒にアート作品をつくりあげていきます。アートの分野では、アーティストと一緒になって働くスタッフがたくさん必要です。デジタルデザイナーやエンジニアなど、とても多くの仕事のチャンスがあります。

🔶サイエンスとアートを学ぶことで新たな才能を出現させたい

吉田氏:情報科学芸術学部ではサイエンスとアートを一緒に学びます。一緒に学ぶことの意味と、この新学部ではどのようなことを学んでいくのかを教えてください。

池上先生:いまぼくのいる東京大学の教養学部は、英語でいうとArts and Sciences(芸術と科学)です。物理も数学も英語も歴史もいろいろ学ぶという学部です。そういう学びの場所をつくりたいと思っています。今の時代、専門家にならないことが重要です。それはなぜかというと、専門家になると自分の見識が狭くなるからです。横の人とつながることでしか、創造性とか見識とか、文化・文明へ寄与することはできないと思います。そういった考え方をこの学部で伝えていきたいと思っています。

なぜサイエンスとアートを学ぶのかについてですが、新たな才能を出現させたいからです。才能はもともと備え持ったものではなくて、後から出てくるものだと私は思います。みんなでいろいろなことをやっているうちに才能は生まれるものです。それは、この20年ほどアーティストと交流してきて感じることです。新学部では理系と文系のカリキュラムを用意しています。いろいろと好きなことを勉強するなかで、学生の才能を開花させたいと思っています。

そして、学びのなかで一番大事になるのはAIです。AIは道具としてのAIと、生命としてのAIがあります。道具としてのAIはChatGPTです。これはぜひ使ってください。ChatGPTを使うと効果的にIQ(知能指数)が20ぐらい上がります。逆に使わないとIQが20ほど低いままです。これはすごいことで使うに越したことはありません。この道具としてのAIで英語に訳したり、プログラムを書いたり、一瞬のうちに映像をつくったりできます。

では、生命としてのAIとはどういうものなのか。それはぼくらがつくったアンドロイドです。この映像を見てください。

金沢21世紀美術館で展示された人と対話するアンドロイド「Alta(オルタ)3」の映像を紹介

このアンドロイドをつくってわかったことは、心とか知識とか意志みたいなものは、外から得られるものだという考え方です。人間の子どもも、心はなくて生まれてくるけれど、親に育てられるうちにコピーされて心が誕生するのだと私は思っていて、アンドロイドでそのことを証明しようとしています。

多様な言語知識をインストールしたChatGPTとつながったアンドロイドが、人のマネをするところから実験を始めて、人と対話を重ねるうちに、どんどんとその状況に慣れてきて、人とスムーズに話せるまでに進化してきました。こうなると、「生命としてのAI」と「人間の生命」とは何が違うのかがわからなくなってきました。人間型ロボットは来年、再来年とさらに進化し、広がりを見せるでしょう。

そうした時代に何を勉強すればよいのか。ぼくはやっぱりAIだと思うんです。道具としてのAIではなく、世の中を変えつつある生命としてのAIを学ぶことが必要だと思います。

🔶社会が求める人材はAI、デジタル技術をもつクリエイティブな人

長谷川先生:池上先生のAIの話を聞いていてもわかるように、これからは事務的な仕事はAIがやってくれます。オフィス仕事の大半をAIがやる時代になったときに、人が担う仕事はエッセンシャルワーカー(医療や福祉、物流、小売業など社会生活を支える職種)の分野とクリエイティブな部分と言われています。クリエイティブなアイデアをデジタルにつなげて形にし、みんなに共有できるようにすることがすごく大事になります。

人が対面できなかったコロナ禍のときに、デジタル技術によるビジネスが発達しました。例えば、ウイッグを実際に頭につけてフィッテイングできないときに、アプリをつくってデジタル画像でフィッテイングしたり、ファッションショーではランウェイを使わずに3Dデジタルで披露したりしました。みなさんが、そうしたデジタル技術を身につけると、多くのクリエーターたちと一緒に仕事をすることができます。

いまはAIに向かって、「アボカドみたいな形をした椅子がほしい」と言うとデザインしてくれる時代です。それをマシンにつなげれば制作できます。アイデアを形にするデジタルスキルがあれば、社会で活躍できる可能性が広がります。

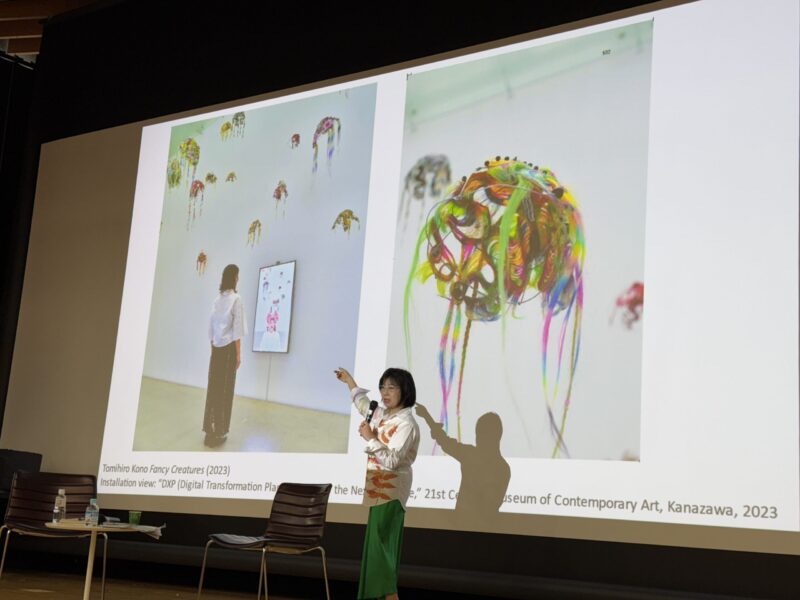

デジタル技術が進むアートの世界を紹介する長谷川先生

池上先生:情報科学芸術学部で学んだ先にある職業で、ファッション関係は第一候補に挙がると思います。

長谷川先生:新しい企業の若い経営者たちが、どのような人材を求めているかというと、AIやメディア、デジタルの技術をもつクリエイティブな人です。クリエイティブといっても、みなさんがアーティストになる必要はありません。良い考えやアイデアを、人にうまく伝えるために、デザイン化したり、アニメーションみたいにビジュアル化したりしてプレゼンテーションできる力を持った人が求められています。そうした力を新学部では育てたいと考えています。

🔶人材を育てるためにどのような授業を考えていますか?

吉田氏:そうした人材を育てるためにどのような授業を行いますか。

池上先生:ぼくは複雑系という分野の講義をしようと思っています。複雑系の科学というのは、生命とは何かとか、歴史科学をどういうふうに考えるかとか、コンピュータは本当は意識をもっているのではないかとか、そういうことが議論できるような基礎知識的なことを教えます。「学問」というものの楽しみ方を教えられたらと思います。そして、先ほども言ったように、ChatGPTといったAIを使ってみなさんの才能を引き出したいと思います。

長谷川先生:私の授業ではメディアアートの歴史とともに、アーティストやデザイナーたちがどのようにして、デジタルというデータサイエンスを活用してアート活動をしているのかを見せていきます。それと同時に、展覧会の企画・運営にかかるキュレーションに関しては、いろいろなジャンルのものをどのようにつなげていくと、面白いプレゼンテーションができるのかを体験してもらいます。学生のみなさんに、実際の展示やプロジェクトを用いて考えてもらう授業をしたいと思います。

大事なことは「楽しくてためになる」ことです。そして、自分自身の描くイメージが、時代の要求と合致する感覚が持てること。教育を通して、そうしたことが実現できる学部にしたいと私自身は思っています。

特別対談に聞き入るオーキャン参加の高校生と保護者

<跡見学園女子大学が開設する「情報科学芸術学部」とは>

AI(人工知能)やデータサイエンス(情報科学)の進化は目覚ましく、私たちの社会や生活は急速に変化しています。新学部では、これからの社会に求められるAIやデータサイエンスの知識と技能を修得しながら、コンピュータを活用した芸術表現であるメディアアートを学びます。「科学」と「芸術」双方の分野を学ぶことで、多様な視点と新たな発想力を養い、未来を創造できる人材を育てたいと考えています。AIやロボットと共存する世界で、「人間だから」「私だから」できることをみつける4年間にします。