【学生取材リポート】 約100名が集い、学んだ防災シンポ「赤ちゃんとママを守る避難所づくり」

地域交流センターが9月28日に文京キャンパスで開いたワークショップ&シンポジウム「赤ちゃんとママを守る避難所づくり」には、対面とオンライン合わせて全体で約120名の参加があり、防災への備えを学びました。震災が起きた際に本学は、文京区と連携して学内に「妊産婦・乳児救護所」を開設する役割を担っています。救護所の存在を伝える企画として開催した今回のイベントを、広報室に所属する「学生取材チーム」の川名妃夏さんと尾島涼さんが報告します。

◇第1部ワークショップ/テーマ『みんなで考えよう、赤ちゃんとママの守りかた』

第1部は『みんなで考えよう、赤ちゃんとママの守りかた』をテーマにワークショップを行いました。お子さんを含む64名が参加し、1チーム3、4名でグループを組んで意見を交わしました。

進行役は本学観光コミュニティ学部の鍵屋一教授。防災対策や被災者支援の専門家です。会の冒頭、能登半島地震の避難所を訪れた際の写真を紹介し、現地の状況から避難生活で必要なものとして、寒さ対策の防寒着、LEDランタンなどの明かり、簡易トイレの3つを挙げました。また、震災で命を落とさないために必要な対策としては、家具の下敷きにならないための転倒防止策と、安心して避難生活が送れる環境の整備であると説明しました。

そうした対策が大事だとわかっていながら、「なぜ人は備えないのか」については、自分は大丈夫だと思って危険を軽視してしまう「正常化の偏見」という心理が原因にあると鍵屋教授。「わかっていながら備えられないことが、防災の本当の敵です」と話しました。

赤ちゃんとママが一緒にグループワークに参加

続くグループワークでは、「大災害時に赤ちゃんとママが安全に避難生活するために何が必要か?」をテーマに話し合いました。「赤ちゃんは抱っことおんぶ、どちらがいいの?」といった疑問を口にしながら、参加者は正しい知識を身につけることの大切さを学んでいました。

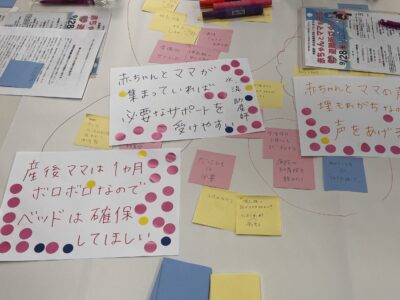

グループ内で考えた「安全な避難生活に必要なもの」を紙に書き出し、参加者全員が各グループのアイデアを見て回って、「良い」と思ったものに丸いシールを貼っていきました。「これは大事だね」「なるほど」と言いながら、他のグループの意見に目を通して防災意識を高めていました。

「安全な避難生活に必要なもの」のアイデアに賛同する丸いシール

鍵屋教授の場を盛り上げるトークで和気あいあいとした雰囲気で進んだワークショップ。教授は最後にこう語りかけました。「何のために防災対策をするのか、それは健康で幸せに生きるためです。人を健康で幸福にするのは良い人間関係に尽きます」。万が一の時に助け合える隣近所との関係を築いておくことの大切さを伝えました。

赤ちゃんと一緒に参加した母親は、「災害について理解しているようでできていなかったことがわかり、より踏み込んで対策を考えないといけないことに気づかされました」。文京区在住の妊婦さんは、「災害時の対策を考えてくれていたことを知ることができて嬉しかったです。いざという時にメンタル面で頼ることのできる環境があることを実感できました」と話していました。

◇第2部シンポジウム/テーマ『家族と地域の支えあい~避難所づくりのポイントは?~』

第2部のシンポジウムでは、災害対策に関わる5名の専門家がそれぞれの立場から、避難所の現状やあり方について発表。オンラインも含めた107名が参加しました。

6児の母である産婦人科医で、神奈川県立保健福祉大学大学院教授の吉田穂波さんは、災害時に妊婦や乳児が避難する「妊産婦・乳児救護所」の設置を文京区に呼びかけた一人。全国に先駆けて2012年に設置された経緯や、なぜ妊産婦を優先的に避難させることが大事なのかについて、母体に及ぼすリスクを説明しながら、「災害時に妊産婦や乳幼児を守ることが当たり前の社会を目指してほしい」と話しました。

赤ちゃんとママを守ることの大切さを伝える吉田穂波教授

東京科学大学教授の松﨑政代さんは、能登半島地震で被災地に看護師は派遣されたが、助産師の派遣がなかったことを話し、そうした意識が欠けている現状を指摘しました。続いて、文京区総務部防災課地域防災担当係長の長陽介さんは、首都直下地震を想定した文京区の災害予測を説明。建物全壊512棟、死者31人、負傷者1176人(うち重傷者180人)が想定され、「ケアが必要となる区内の乳児と妊産婦は約5000人に上るのではないか」とし、家庭での備蓄の重要性などを訴えました。

さらに、文京区で長年助産師を務める橋本初江さんは「文京区では約10名の助産師が常に連絡を取り合い、災害時には1チーム2、3人体制で救護所に駆けつけることになっている」と備えを説明。妊婦さんや育児中の親の相談相手となる助産師の活動を紹介し、ママたちに安心感を与えました。

文京区で起こり得る災害に関する長係長の話のメモを取る参加者たち

最後に、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官の西村文彦さんから、避難所の良好な生活環境を確保するための運営のポイントと、女性の視点を活かした運営を進めている取り組みが紹介されました。

登壇者5名からの報告の後は、いくつかのテーマで意見が交わされました。「在宅避難の心得とは」というテーマでは、人間関係と備蓄の重要性について意見が飛び交いました。「避難生活をするうえでの心得」については、ベテラン助産師の橋本さんから「思ったことや感じたことは我慢せず、『困っています』と勇気を出して声に出すこと」と妊婦さんにアドバイス。また、参加者から「避難所では、首の座っていない赤ちゃんを置いて、どうやってトイレに行ったらよいのか」との質問も。橋本さんは「そんなときはベビーカーと一緒にトイレに入っても大丈夫。周りの目よりも子どもを守ることを優先に考えて行動して」と助言しました。

ディスカッションの進行を務めた鍵屋教授は、「妊婦や赤ちゃんの避難所づくりという分野に光を当てて環境を整えることが大事。できればすべての女子大学が妊産婦・乳児救護所になってほしい。今日はその第一歩になればよいと思います」と締めくくりました。

イベント終了後、登壇者と大学関係者がそろって記念撮影

シンポジウムに参加した文京区に住む乳児の母親は、「子連れで参加でき、話を聞いてとても安心しました」と話し、文京区内に勤務する助産師は、「この活動を助産師の仲間に伝え、より多くの人に知ってほしいと思いました」と語っていました。