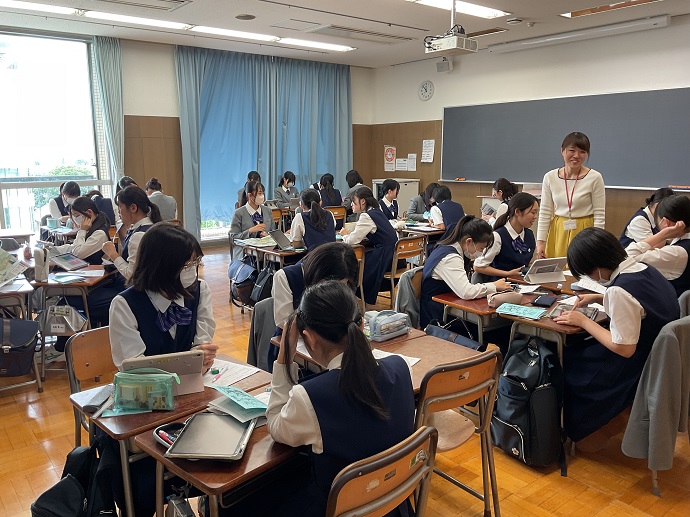

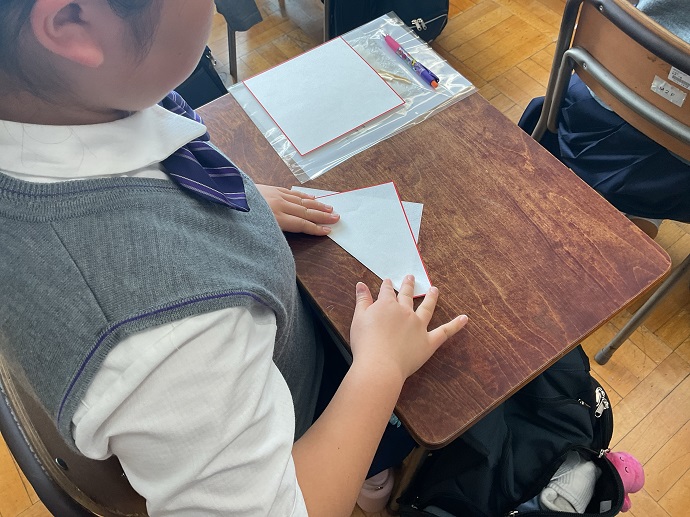

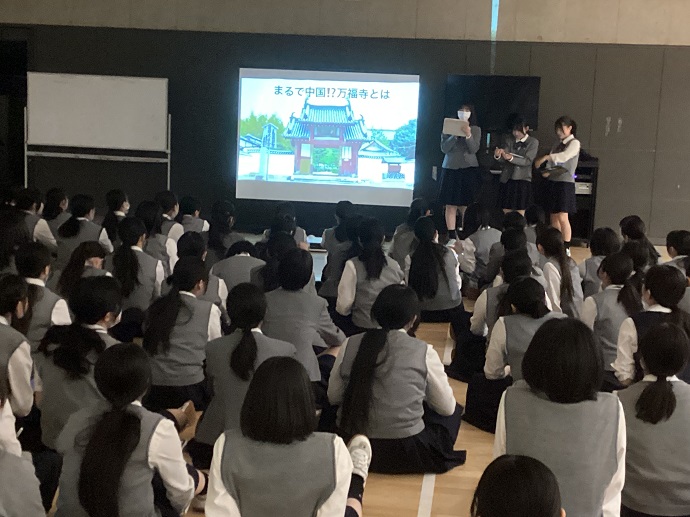

町中がクリスマスイブで賑わう12月24日、跡見学園にはサンタクロースではなく、東京農業大学の先生方(井上博文先生、峰村貴央先生、美谷島克宏先生、大石祐一先生、 阿久澤さゆり先生、煙山紀子先生、冨澤元博先生/なんと7人も!)が来てくださいました。さらに東京農業大学の学生で本校の卒業生も1名も手伝いに来てくれて、一つの実験台にほぼ1名の指導者がつく贅沢な状態で講座が行われました。本校は、東京農業大学と高大連携協定を結んでおり、その一環でこのコラボレーション授業が行われています。校長先生が見守る中、中2~高3の幅広い参加者が実験を行いました。

この授業は「食べているものは化学物質・反応の塊であることを理解する実験」と題しており、食品に含まれる色素とその変色、および、食品のゲル化について、様々な実験を通して考えます。イチゴ、トマト、ブルーベリーなどの食品を実際に使って実験を行い、加えた薬品の酸性の度合いを変色した色合いから判断します。また、ペクチン溶液に硬水や牛乳などの様々な溶液を加え、どのくらい固まるかでゲル化に必要な条件を考えていきます。実験結果から、なぜそうなったのかを考えることこそ科学です。身近な食品を通じて、科学とはどういうものかを、大学の先生たちに見せていただいた貴重な一日になりました。

.jpg)

.jpg)

-20250325(HP用).jpg)