イベントのご案内や学校の様子などを定期的に発信します。

こちらからご登録いただけます。

Blog Archives

【受験生イベント】4/20(土)Zoomを使用したオンライン学校説明会を行います!

4/20(土)にZoomを使用したオンライン学校説明会を行います。

家にいながらライブ配信で学校説明会をご覧いただけます。

※Zoomの運営、司会進行はユリウス(アトラス)が行います。

ユリウス(アトラス)主催のオンライン説明会ですが、どなたでもご参加いただけます。

開始時刻:13:30

所要時間:1時間程度

※顔出しは不要ですのでお気軽にご参加ください。

※小学校5年生以下の受験生の方もぜひご予約下さい

ZoomのID、パスワードは、ご予約完了メールにてお知らせいたします。

予約受付開始日時:4/2(火)12:30~

ご予約はこちらからお願いいたします。

3月31日(日)実施 私立女子中学校フェスタに参加します!

【新6年生限定イベント】3/22(金)~4/3(水)個別見学会を行います!

3/22(金)から4/3(水)に個別見学会を行います。

※3/31(日)、4/1(月)は除きます。

新6年生の受験生が対象になります。春休みの機会に跡見学園の校舎を見てみませんか。

【見学可能時間】

午前:10:00~

午後:14:00~

【予約受付期間】

3/16(土)9:00~3/20(水・祝)23:59

ご予約はこちらからお願いいたします。

※予約受付期間終了後にキャンセルされる場合は、必ず前日までにお電話にてご連絡ください。

※予約受付期間終了後の見学受付はお電話を含め、できません。

※1組3名様までご来校いただけます。

科学部が「生徒理科研究発表会」に参加

2月23日に府中の明星中高において行われた「生徒理科研究発表会」(東京私立中高協会主催)に科学部が参加しました。当日は600名程度の参加者がある中、中1チームと高1チームがそれぞれ以下のテーマで口頭発表を行いました。

(中1)地球と人にやさしいパンケーキ

(高1)与える栄養分によるカイワレ大根の育ち方の違い

40校が工夫を凝らした研究の発表をする中、双方とも堂々とした発表を行いました。特に、中1チームは初めての発表であるにもかかわらず、ユーモアを交えた語りで会場を沸かせていました。また、口頭発表2チームの他にも、中学2チームが誌上発表を行いました。

(中1)硫酸銅の結晶作り

(中2)添加剤を用いて二酸化炭素の排出量の減少を目指す

科学部が「生物研究の集い」に参加

2/18(日)に、東京生物クラブ連盟が行う「生物研究の集い」が、東京農業大学世田谷キャンパスで行われ、科学部が展示発表部門に出場しました。各校、様々な研究成果を発表する中、科学部中3生が「キノコの増殖の違い」というテーマで発表を行い、多くの聴衆を集め、「ラボラトリー賞」をいただきました。様々な生徒や先生方と自分たちの研究についてディスカッションをしたり、他校の発表を聞いたりすることで、多くの刺激を受けました。これを活かして、さらに研究を発展させていきたいと思えた一日でした。

一般・特待入試合格者の方へ(入学手続のご案内)

入学金納入後の手続きは、下記『入学の手引き』をご確認ください。

①~⑥の書類は、学校から2月7日(水)発送予定ですが、必要に応じて下記からダウンロードしてください。

※なお、お送りする住所は出願時にミライコンパスにご入力いただいたものを使用いたします。万が一、別の住所へ郵送を希望される場合は2/6(火)17:00までに以下のURLより必要情報を入力・送信ください。

※『入学の手引き』P.4(5)と同じものです。

PCの方はこちらから

携帯の方はこちらから

スマホの方はこちらから

記

1.入学の手引き ※必ずご確認ください。

2.ダウンロード可能な書式

①誓約書

②通学証明書交付申請書

③跡見学園後援会入会申込書

④通知表(写し)提出に関する届出書

⑤「学校生活管理指導表」希望届

⑥【帰国生入試・特待入試(英語CS入試)で合格された方】

英語取り出し授業「回答書」

⑦後日書類送付用表書き

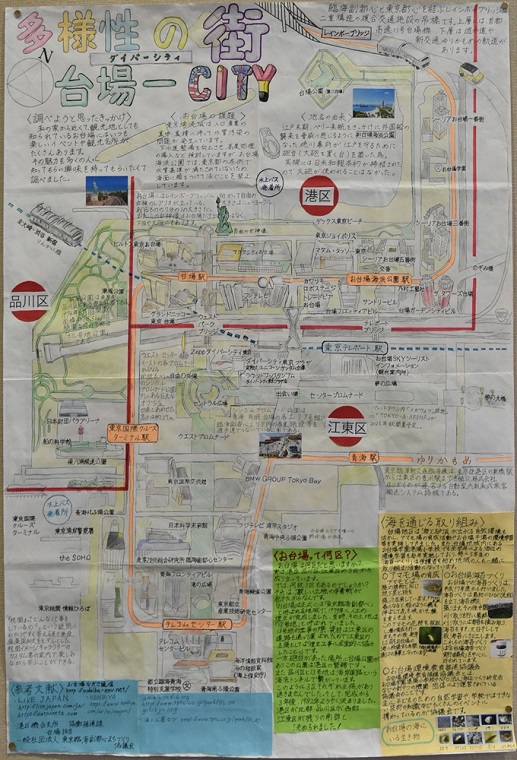

環境地図作品展

「環境地図作品展 2023」で本校生徒が受賞しました!

「第33回私たちの身のまわりの環境地図作品展」において、本校中学1年生の山縣陽花さんが優良賞を受賞いたしました。

また、本校が学校奨励賞を受賞いたしました。

同展は小学生から高校生までが、身のまわりの環境について、自分で調査したこと、観察したこと、考えたことを地図にする全国規模の地図作品展です。

今後も本校では、学外の環境などにも幅広く興味を持ち、知識と教養を広げられるような活動に力を入れていきます。

優良賞 中1

山縣 陽花 『多様性の街台場-CITY』

生徒ブログ1月

ごきげんよう。生徒会報道部です。

今回は12月に行われた文楽鑑賞教室についてと、受験生の皆さんへのメッセージをまとめました。

❁文楽鑑賞教室❁

高校2年生は12月14日に人形浄瑠璃を見に行きました。

演目「団子売」と「傾城恋飛脚」を三味線などの楽器の生演奏と、迫力のある人形の動きを間近で見ることができました。

音声ガイドも利用して、よりわかりやすい説明とともに劇を楽しむことができました!

📖受験生の皆様へ📖

2月1日から中学受験が始まりますね🌸

受験生の方へ、在校生からのメッセージをまとめました!

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①自分が受験生だった時、ニガテだったもの(解決策も!)

②受験直前にやってよかったこと(緊張した時の対策法etc)

③学園生活の中で一番楽しい行事

④受験生へ一言メッセージ

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①算数(とにかく過去問を解いて問題傾向を把握するようにしてました)

②手を暖める(寒くて手がかじかむと書くことが出来ないから)

③文化祭

④落ち着いて頑張って下さい!!

高校2年 H.R

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①算数(間違ったところは✕ではなく△の印をつけて繰り返し解いていました)

②試験が始まる1分前から深呼吸を3回して挑んでいました!過度な緊張がとれます

③研修旅行

④試験終了のチャイムが鳴るその時まで諦めずに頑張ってください!学校で会える日を楽しみにしています。

高校2年 N.A

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①漢字(曲の歌詞など、身近にあるものから関連付けて覚えていました!)

②自分の苦手な所や間違えた問題ををまとめたノートを作って見直す

③文化祭

④「ごきげんよう」と挨拶を交わせる日を楽しみにしています!

高校2年 K.S

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①計算(基礎が大切です。四則計算を毎日繰り返し解いていました)

②いつも通りの生活をすること(学校や塾の友達との他愛のない話を息抜きにしていました)

③研修旅行

④遊びを犠牲にし、沢山の困難を乗り越えてきた皆さんなら大丈夫です。跡見で待ってます!

高校2年 E.N

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①算数(計算ミスをなくすために何度も見直しました)

②夜更かしをしない。しっかり寝ると集中力があがります!

③文化祭

④あとたったの数日です。自分を信じて頑張ってください!

高校2年 H.Y

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

①計算(計算力上げるために100マス計算してました!おすすめ!)

②公式を見直す!(テスト始まったら即公式書くと忘れずに済むよ!)

③文化祭

④皆さんと楽しい学校生活送れること楽しみにしてます!

高校2年 K.M

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

6学年集合! 校長訓話

校長訓話のために、中高6学年の生徒が大アリーナに一堂に会しました。コロナ禍以後では初めてのことです。

校長訓話の中で紹介された本『わたしのものではない国で』は、台湾生まれ日本育ちの著者が感じる疑問を通して「普通」「日本人」といったことを改めて見つめ直すきっかけを与えてくれます。

校長訓話が終わると、翌日からは冬休み。どんなふうに過ごそうかと語らいながら生徒たちは大アリーナからそれぞれの教室へ向かっていきました。跡見生の2023年もこうして暮れていきます。