コレクション Collection

- 花蹊記念資料館トップ

- コレクション

収蔵品概要

花蹊記念資料館では、創立者跡見花蹊の遺品及び本学の沿革、教育資料に関する資料を中心として、歴史・芸術・民俗等に関する資料を収集するという方針のもと、約10,000件にも及ぶ資料がコレクションされてきました。

画軸や書軸・短冊・色紙のほか、学園資料・写真資料・下賜品・洋画、版画等、さまざまなコレクションが形成されています。

おもな収蔵品

当館収蔵品の代表作より一部をご紹介します

跡見花蹊《四季花卉図》

芙蓉に芍薬、朝顔、薔薇、桜など、彩り豊かな草花を配した本作は、花蹊が38歳の頃に手掛けられた。

画面右上の画賛には、中国五代の画家・徐煕と黄筌の描法に倣って本作を描いたが、四季花卉図に桜を加えたのは日本の跡見花蹊が最初である、と記されている。

本作には、円山派と南画の修業に加え、中国絵画の学習を経た花蹊の独創性が光り、その画業を代表する作品の一つに挙げられる。

明治10(1877)年

絹本着色・一幅

174.0 × 99.5cm

- 款記:

- 「明治十稔七月花蹊女史寫并題」

- 印章:

- 引首印「桃李不言下自成蹊」白文長方印

姓名印「跡見瀧印」白文方印

雅号印「華蹊書畫」朱文方印

遊印「家在神京鴨河西」朱文楕円印

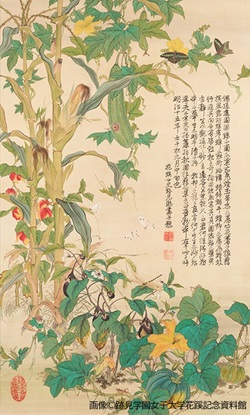

跡見花蹊《秋虫瓜蔬図》

43歳の花蹊が手掛けた本作は、画面に半円をなすようにヘチマ、トウモロコシ、ホオズキ、ナス、カボチャが描かれ、周囲には、チョウ、ヒグラシ、キリギリス、トンボ、カタツムリ、カマキリなどの秋虫たちが配されている。

右中央に添えられた自画賛によれば、本作を目にした客人が「どのような手本を見てこれを描いたのか、明のものか、清のものか、それともわが国の元禄時代の作家のものか」と尋ねたところ、花蹊は笑いながら菜園を指差し、「私の手本はここにある」と答えたという。

花蹊は明治15(1882)年開催の「第一回内国絵画共進会」に「野蔬類」と題した作品を出品しており、本作が同一作品であると考えられる。

明治15(1882)年

絹本着色・一幅

146.0 × 87.3cm

- 款記:

- 「花蹊女史跡見瀧畫并題」

- 印章:

- 姓名印「跡見瀧印」白文方印

雅号印「華蹊書畫」朱文方印

遊 印「桃李不言下自成蹊」朱文楕円印

跡見花蹊《萬山畳翠図》

「萬山畳翠」とは、多くの山々に、樹木の緑が重なりあうことを意味する。

画面右上には、中国五代南唐の画家・董北苑(董源)に倣って本作を描いたことが記されている。

董北苑は、麻をほぐしたように細い線を重ねる「披麻皴」という皴法を好んで用いており、本作では花蹊も披麻皴によって山々の量感を表現している。

明治3(1870)年

絹本着色・一幅

180.0×57.0cm

- 款記:

- 「庚午桂月倣董北苑萬山叠翠図 西成女史」

- 印章:

- 姓名印「跡見瀧印」白文白印

雅号印「西成」朱文方印

遊印「鳳有高梧鶴有松」朱文方印

跡見花蹊《秋草図屏風》

本作は花蹊が66歳の頃に制作された。

向かって右側には野菊・鶏頭・桔梗に秋海棠が、左側には端から薊・萩・撫子・芙蓉・藤袴が咲き並び、各所に尾花が見られる。

尾花の葉などは素早い筆致で描き、濃淡によって陰影や立体感を表現する一方、芙蓉の葉表は顔料を塗り重ねることで葉裏との異なる質感を描き出している。

対象に応じて描き方を変え、草花が風にそよぐ秋の情景を屏風上に描写した本作は、花蹊円熟期の代表作といえる。

明治38(1905)年

絹本金地着色・六曲一隻

168.0×373.1cm

- 款記:

- 「明治三十八年盛夏月

花蹊跡見瀧寫」 - 印章:

- 姓名印「跡見多喜」白文方印

雅号印「華蹊」朱文方印

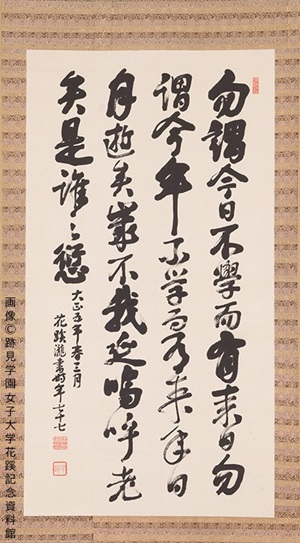

跡見花蹊《朱文公勧学文》

大正5(1916)年に行われた花蹊の喜寿(数え年77歳)祝賀会に対する返礼として、花蹊が跡見女学校に寄贈した作品。

中国南宋の儒学者・朱熹の「勧学文」として知られる本文は、花蹊自身が大切にしてきた言葉であり、生徒らの学問を奨励する意も込められている。

大正5(1916)年

紙本墨書・一幅

151.5 × 81.0cm

- 本文:

- 「勿謂今日不学而有来日

勿謂今年不学而有来年

日月逝矣歳不我延

嗚呼老矣是誰之愆 」

- 款記:

- 「大正五年春三月 花蹊瀧書時年七十七」

- 印章:

- 引首印「桃李不言下自成蹊」白文長方印

姓名印「跡見瀧印」白文方印

雅号印「華蹊書畫」朱文方印

遊印「家在神京鴨河西」朱文楕円印

跡見花蹊《八十自壽詩》

大正8(1919)年1月、傘寿(数え年80歳)を迎える花蹊は跡見女学校の校長職から退任した。

同年揮毫された本作では、「手に金卮を把り喜びを禁ぜず。五千の弟子漸く林を成す。老来自ら哂う猶お勤苦するを。又是れ園葵日に向うの心。」と詠まれている。

5,000人に及ぶ弟子たちの指導にあたった花蹊が、老いてもなお精進しようとする我が身を自嘲しつつ、それは園葵が太陽に向かうのと同じであるという。

跡見女学校の校長として励んだ日々への思いが込められた記念碑的作品といえる。

大正8(1919)年

紙本墨書・一幅

133.8×63.0cm

- 本文:

- 「手把金卮喜不禁 五千弟子漸成林

老来自哂猶勤苦 又是園葵向日心」

- 款記:

- 「大正八年第一月八十自壽 花蹊女史」

- 印章:

- 引首印「澹泊明志」白文長方印

姓名印「跡見多喜」白文方印

雅号印「華蹊」朱文方印

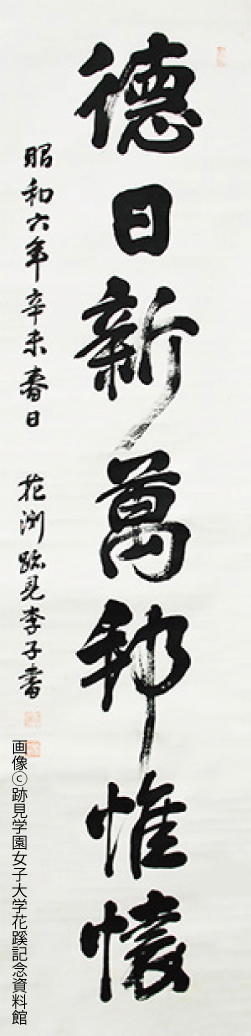

跡見李子《徳日新萬邦惟懐》

跡見李子(1868-1956)は、萬里小路通房の次女として生まれ、明治8(1875)年の開校当初から跡見学校で学んだ。

明治22(1889)年には花蹊の養子となり、跡見女学校二代目校長に就任した。

本文は、中国古代の歴史書『書経』の「商書」における「仲虺之誥」(第11篇)からの引用であり、「徳を日々に新しくして励むならば、 広い万国も従い懐く」ことを示している。

花蹊から書の教えを受けた李子は、堂々とした気品のある書風を継承した。

昭和6(1931)年

紙本墨書・一幅

125.0×30.5cm

- 款記:

- 「昭和六年辛未春日 花洲跡見李子書」

- 印章:

- 引首印「自成一家」白文長方印

雅号印「華洲」朱文方印

姓名印「藤原桃子」白文方印

跡見玉枝《老緋桜之図》

本作は「桜の画家」と称された跡見玉枝(1858-1943)が画業最晩年に制作した桜花図である。

玉枝は従姉の跡見花蹊に絵画や習字の手ほどきを受けた後、長谷川玉峰や望月玉泉に画法を習い、宮崎玉緒のもとで和歌や桜について学んだ。

明治19(1886)年に上京し、跡見女学校や共立女子職業学校で図画の教員を務めながら、展覧会や万国博覧会への出展を通じて画家としての評価を確立していった。

昭和18(1943)年

絹本着色・一幅

129.9×42.4cm

- 款記:

- 「玉枝勝 八十五歳」

- 印章:

- 「櫻戸勝」朱文円印

黒田清輝《跡見花蹊肖像》

明治45(1912)年7月7日、花蹊は「勲六等宝冠章」を授与された。

これを記念して、跡見女学校校友会は黒田清輝(1866-1924)に本作の制作を依頼。

黒田は自ら花蹊宅へ出向いて制作を進め、完成作は第9回文部省美術展覧会へと出展されたのち、跡見女学校に納められた。

本作の下絵として描かれた「《跡見刀自肖像》下絵」は東京国立博物館に所蔵されている。

大正4(1915)年

油彩、カンヴァス・一面

94.0×76.0cm